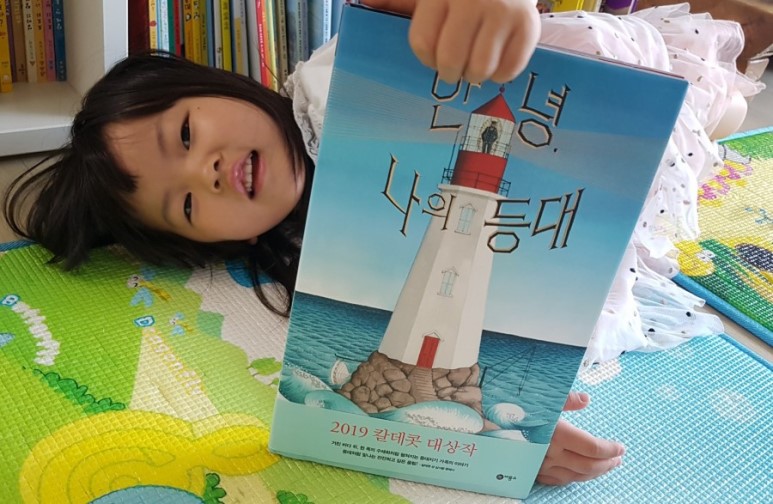

칼데콧상은 19세기 후반에 활약한 근대 그림책의 아버지로 불리는 영국의 그림책 작가 랜돌프 칼데콧을 기념하기 위해 1938년 제정된 그림책 상으로 미국 도서관 협회가 주관하며 미국에서 출간된 전년도 그림책 가운데 가장 뛰어난 작품을 그린 화가에게 수여하며, 매년 한 권의 그림책에 주는 최우수상이다.

이렇게 설명을 듣기만 해도 놀랍다 못해

입이 딱 벌어지는 그림책 작가라면 영광이자

최고의 명예가 되는 칼데콧상을 한 번도 아니고

2번씩이나 받은 소피 블랙올의 작품을

이렇게 신간으로 만나게 되어 반갑고 감사했다.

이 책을 한마디로 요약하면

등대지기로 오롯이 묵묵히 열심히 살아갔던 한 인간의 일생을 담담하게 그렸다.

지금은 거의 사라진 직업인 등대지기이지만

얼마전까지만 해도 드세고 거친 바다 틈에서

비가 오나 바람이 부나 날씨가 흐리고 맑거나

상관 없이 바다의 파수꾼처럼 뱃사람에게는

없어서는 안된 사람이었다.

배가 가야할 길을 환한 불빛으로 알려주고

언제나 그 자리에서 뱃사람을 지켜주면서

위험한 상황에는 소리로 알림까지 해주고 있는

그 등대를 관리하고 유지하면서

등대가 제 기능을 다 할 수 있도록 하는

등대지기의 삶을 하나씩 따라가 볼 수 있었던

새롭고 고귀한 경험이었다.

젊은 시절에 새 등대지기를 온 한 남자는

등대의 렌즈를 닦고 연료통에 석유를 채우고

밤새 램프를 돌리는 태엽도 감아놓고

하루종일 둥그런 방에 페인트칠을 하면서

아침부터 밤늦은 시간까지 등대 구석구석을

닦고 치우고 관리하느라 바쁘다.

마지막으로 업무일지에 기록까지 하고

종종 외로움과 고요함에 공허하기도

하지만 그것 또한 젊은 등대지기는 적응하면서

그 마음을 담아 아내에게 편지를 쓰기도 했다.

정기적으로 등대에 필요한 물품을 전달해주는 배는

생필품뿐만 아니라 보고 싶었던 아내를

등대로 데려다주면서 혼자가 아닌 둘이서

등대를 지켜나갔다.

등대지기 남자가 아플땐 등대지기의 아내가

대신 그 일을 맡아서 등대 아래에서부터

꼭대기까지 여기저기 뛰어다녔다.

한밤 중 사고로 위험해 처한 구조선을 구하고

그 사람들을 밤새 아내랑 돌보기까지

등대지기는 제 목숨을 걸고

평화로운 바다든 파도가 거친 무서운 바다든

등대지기에는 거침이 없어보였다.

점점 나이가 들고 힘이 빠진 등대지기처럼

이제는 등대지기가 없어도 등대지가 대신

할 수 있도록 기술이 발전하면서 등대지기는

할 일이 없어지고 노인이 된 그 남자는

가족들과 함께 마지막으로 업무일지를

채우고 그 섬을 떠나면서 책은 마무리된다.

빨간책처럼 보이는 업무일지를 들고 서 있는

등대지기의 모습을 보고 있자니 울컥해진다.

그 오랜 시간 외로움과 허전함을 먹먹하게

채우면서 무서운 파도와 말 못하는 갈매기

앞도 안 보이는 안개속에서 등대만을 지켰던

등대지기가 자꾸 생각났다.

노포식당의 노주인처럼 다른 욕심없이

손님이 맛있게 먹고 행복하기만을 바라는 마음처럼

등대지기 또한 그 자리에서 그냥 언제나 불러도

있을 듯한 모습 그대로 짝꿍처럼 분신처럼

등대와 함께하는 시간이 그 남자에게는

어떤 의미로 다가왔을까?

여기에요! 여기에요! 여기 등대가 있어요!

등대지는 떠나도 등대지기에 대한

마음은 등대 역시 등대지기랑 비슷해 보였다.

물론 멀리서 그 등대를 바라보는

등대지기의 사랑과 애정 덕분이긴 하겠지만

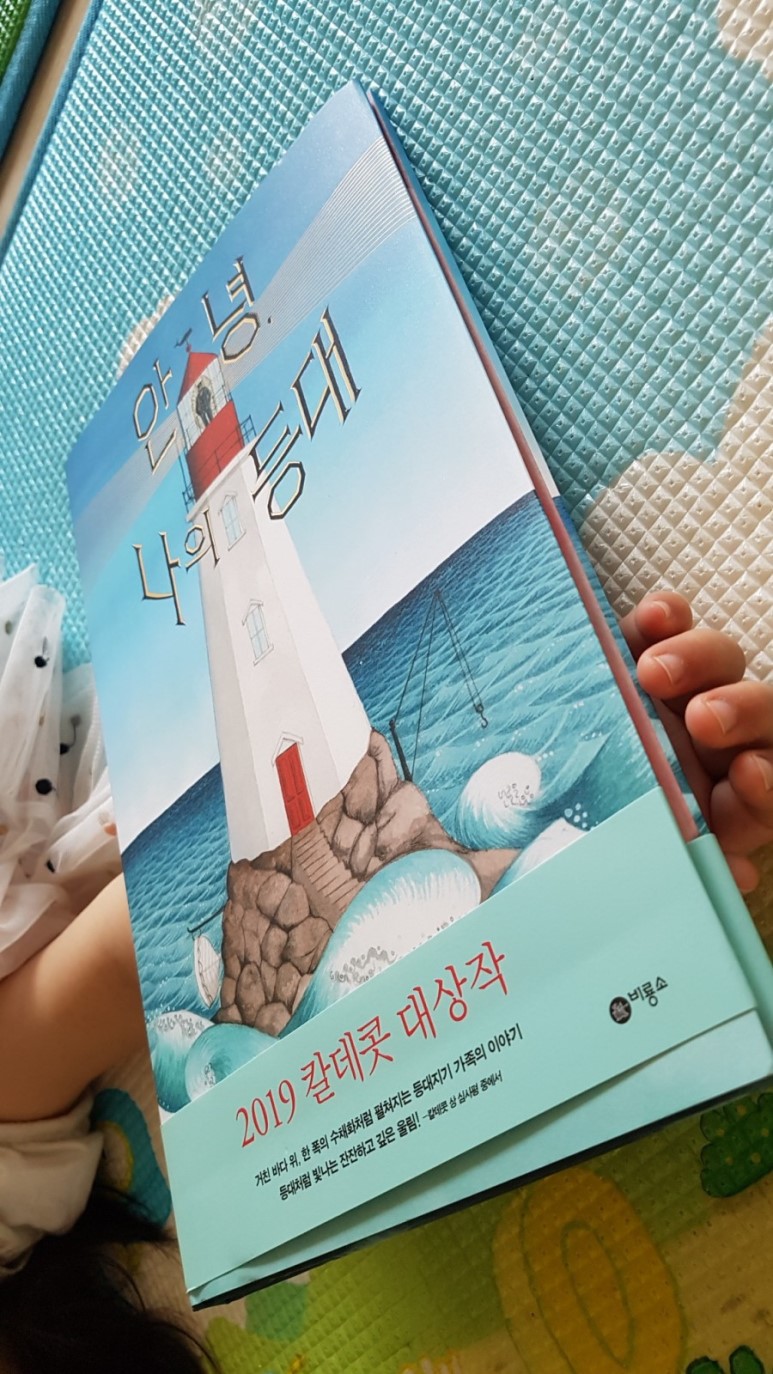

눈이 부시게 반짝거리는 바다도

앞이 하나도 보이지 않는 안개 낀 바다도

또는

파도가 너무 쎄고 바람이 심하게 불었던 바다도

너무 고요해서 칠흙같은 어둠에 숨소리까지

들릴것 같은 바다까지 고스란히 옮겨두면서

단단하고 듬직한 나머지 우직한 모습을

보여준 등대의 모습을 생동감있게 영롱한 색감으로

표현해주고 있어 그 색체와 그림도

저절로 감동이 들었다.

등대지기는 프로였고

지금도 그 자리에서 바다 위에 우뚝 서 있을 듯!

등대는 그였고 그는 등대이므로

그 오랜 시간동안 함께 고통과 기쁨을

나누고 공유한 관계였기에 등대가 없었다면

등대지기였던 그도 없지 않았을까?