으레 그림책의 마주보는 두 면을 펼치면 넓은 하나의 공간이 우리 앞에 펼쳐지지만 사실은 엄연히 경계가 있는 두 공간이라는 사실. 어지껏 책을 읽을 때 그 접혀지는 제본 선 따위에 그닥 신경 쓴 적이 없어요. 그런데 우리가 모르는 출판상의 규칙에는 그림책 펼침 면 중앙에 중요한 이미지를 그려넣지 않는 건 독자의 책 읽기를 방해하지 않기 위해서라는 얘기죠. 그럼, 그 규칙을 안지키면 어떻게 될까요?

처음부터 분명한 제본 선을 없는 셈 치지 말고 그 존재를 차라리 인정하고 시작하면 어떻게 돼죠? 오히려 책이 묶이는 그 지점을 이용해서 책을 만들고 작가의 의도대로 책 그 자체가 이야기의 일부가 된다면 책이라는 것이 단순히 정보를 담는 그릇이 아닌 그 자체로 의미가 있는 예술이 될 수 있다는 말이 꽤 정확한 표현일 거예요. 이왕 책을 만들 것이라면 누구에게나 똑같은 책의 형식이기때문에 더 재미있는 책을 만들고 싶다는 작가의 의도대로 작가의 조율아래 형식은 유의미해지고 이야기는 휠씬 활기차졌죠.

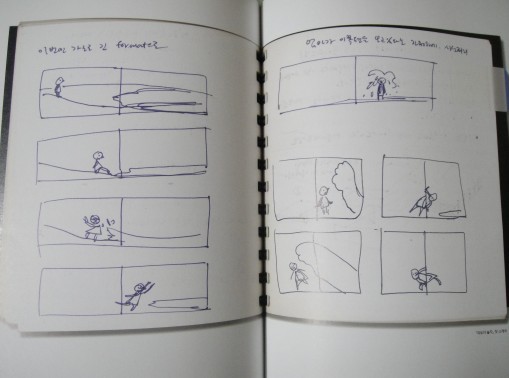

작가는 그림책은 어떻게 만들어질까? 그림책을 그림책답게 만드는 것은 무엇일까? 그림책 형식과 내용은 서로 어떻게 만날까? 그림책을 만드는 즐거움은 어디서 오는 걸까? 작가는 자신이 만든 그림책의 이모저모를 살펴보면서 스스로의 질문들에 답해 가죠. 바로 ‘경계 그림책 삼부작’이라 이름 붙인 <거울 속으로>, <파도야 놀자>, <그림자놀이>를 만들면서 했던 생각들을 곰곰이 되짚어 가면서 작가가 직접 쓴 작업노트, 이수지의 그림책 <현실과 환상의 경계 그림책 삼부작>를 선보이죠.

마치 한 권의 그림책은 그 다음 그림책의 씨앗을 품고 있으며 세 권의 그림책들도 서로 주거니 받거니 마주이야기하며 한 타래로 엮여 있는 듯 각각의 그림책들은 독립적이지만 자세히 그 깊이를 들여다보면 자신을 비추고 있는 거울과 나 사이, 바다와 나, 그림자와 나 사이 그 아술아슬한 긴장감의 경계에 대해 이전에 알지 못했던 공통된 생각이 여기저기 흩어져 있는 퍼즐조각처럼 딱 들어맞는 듯 하네요. 왜 그녀가 미국 뉴욕 타임스 올해의 우수 그림책에 두 차례 선정되고, 브라질 아동도서협회, 미국 일러스트레이터협회 올해의 원화 금메달 등 다수의 수상경력이 화려했는지 알 거 같아요.

그렇지만 삼부작은 처음부터 계획된 의도는 아니라 그저 작가 혼자만 알고 있는 연작아닌 연작이었던 셈치고 순전히 판형과 페이지가 열리는 조건과 형식이 저마다 다른 점이 꼭 작가가 의식적으로 구상한 하나의 작품같아요. <거울속으로>는 세로로 길게 옆으로 열리고, <파도야 놀자>는 가로로 넓게 옆으로 열리고, 나머지 <그림자놀이>는 제본 선을 중심으로 가로로 긴 책이 위로 열리는 물리적 경계가 세 작품 모두 공통적으로 품고 있는 경계라는 가운데 제본 선이 갖은 의미며, 아이들에게 현실과 환상 사이의 경계를 오가는 즐거운 놀이자체 같으니 말이죠.

현실에서 환상으로 진입하는 아이를 어떤 식으로 보여 줄 수 있을까? 단순히 ‘그림’으로 묘사하는 것보다 이 차원 이동을 더 적절하게 표현할 수 있는 장치는 없을까? 이렇듯 그림책 자체가 즐거운 놀이의 연속. 일련의 그림들이 주는 제한된 정보를 실마리 삼아 마치 수수께끼 풀듯 이야기를 파악해 가는 놀이의 과정을 얼마나 중요시 하는지 작품의 표지부터 전반적인 이야기의 내용, 디테일한 표현, 역할까지 섬세하게 작품을 설명해 놓았어요.

더욱이 뭔가 터질 듯한 즐거움의 긴장상태, 진공 속에 떠 있는 듯 시간이 멈춘 느낌, 눈앞에 여러 일들이 벌어지고 있지만 귀엔 아무것도 들리지 않는 순간들을 가장 효과적으로 보여 주기 위한 작품 속 구체적인 요소에까지 독자를 위한 Tip을 제시해 놓고 있어요. 작가는 거듭 독자가 이런 건 인쇄사고가 아니냐고 묻는 그냥 빈 페이지마저 이야기에 꼭 필요한 맥락 속에서 의미가 있다면 아무것도 그려지지 않거나 쓰이지 않는 페이지도 상당히 극적이라는 설명이죠.

<거울속으로>에서 아이가 완전히 사라져 버렸을 때처럼 다음으로 이어지는 반전에 암시를 주면서 그 전까지 쉼없이 달려왔던 이야기를 잠시 이완하는 효과를 가져오는 거니까요. 연극에서의 암전과 같은 효과로 본다면 다시 무대가 밝아지면 무슨 일이 일어날 지, 사람들의 기대가 커지고 궁금증이 생기고 기존 형식에서 벗어난 묘한 즐거움, 재미를 주는 차이!

역시 ’글없는 그림책’이라는 삼부작의 공통된 형식자체도 어쩌면 모든 것을 ‘그림’으로 간주. 작가는 글자도 이미지처럼 그저 종이의 표면을 둥둥 떠다니는 것 같다고 말합니다. 다시말해 더 이상 더할 것도 없고 뺄 것도 없는 상태라는 거죠. 작가가 글 없는 그림책을 좋아하는 사소한 이유 중 하나도 글 자리를 생각할 필요없이 오롯이 화면의 절대적인 구성만 신경 쓸 수 있기 때문이래요.

이야기를 이끌어가는 표현방식에서 글이란 단순히 그것이 글이냐 그림이냐가 아닌 글과 그림의 조합방식이나 그림의 스타일과 전략, 책의 모양과 페이지를 넘기는 방향 등 이야기를 효과적으로 독자에게 나르는 모든 방법을 포함하고 있고요. 무엇보다 책에선 가장 중요한 독자 입장에서 책에는 없는 상황의 설정과 이야기의 디테일이 독자의 마음 속에서 나온다는 것이 결론이 가장 인상적이네요.

그렇게 책을 읽는다는 것이 내용을 이해하고 해석하고 더 나아가 그것을 자기 방식대로 자유롭게 재구성하는 일 자체가 결국 독자 스스로의 언어로 표현할 수 있느냐 하는 여운이 중요하다는 말이죠. 그림책을 통해 독자 자신도 이 책의 또 다른 창조적인 작가라는 새로운 깨달음에 오늘따라 책꽂이에 제각각으로 꽂혀있는 그림책들의 외모(?)에 새삼 시선이 가네요. 그리고 그때그때 자신에게 절실한 것들로 하나씩 좌표를 그린 수많은 작가들과 마주하고 있는 감동이 그들은 무엇을 말하고 있는지 진심으로 다가오네요.