동화책? 그림책? 자연도감?

뭐라고 해야할까요??

어떤말이 더 잘 어울릴까요??

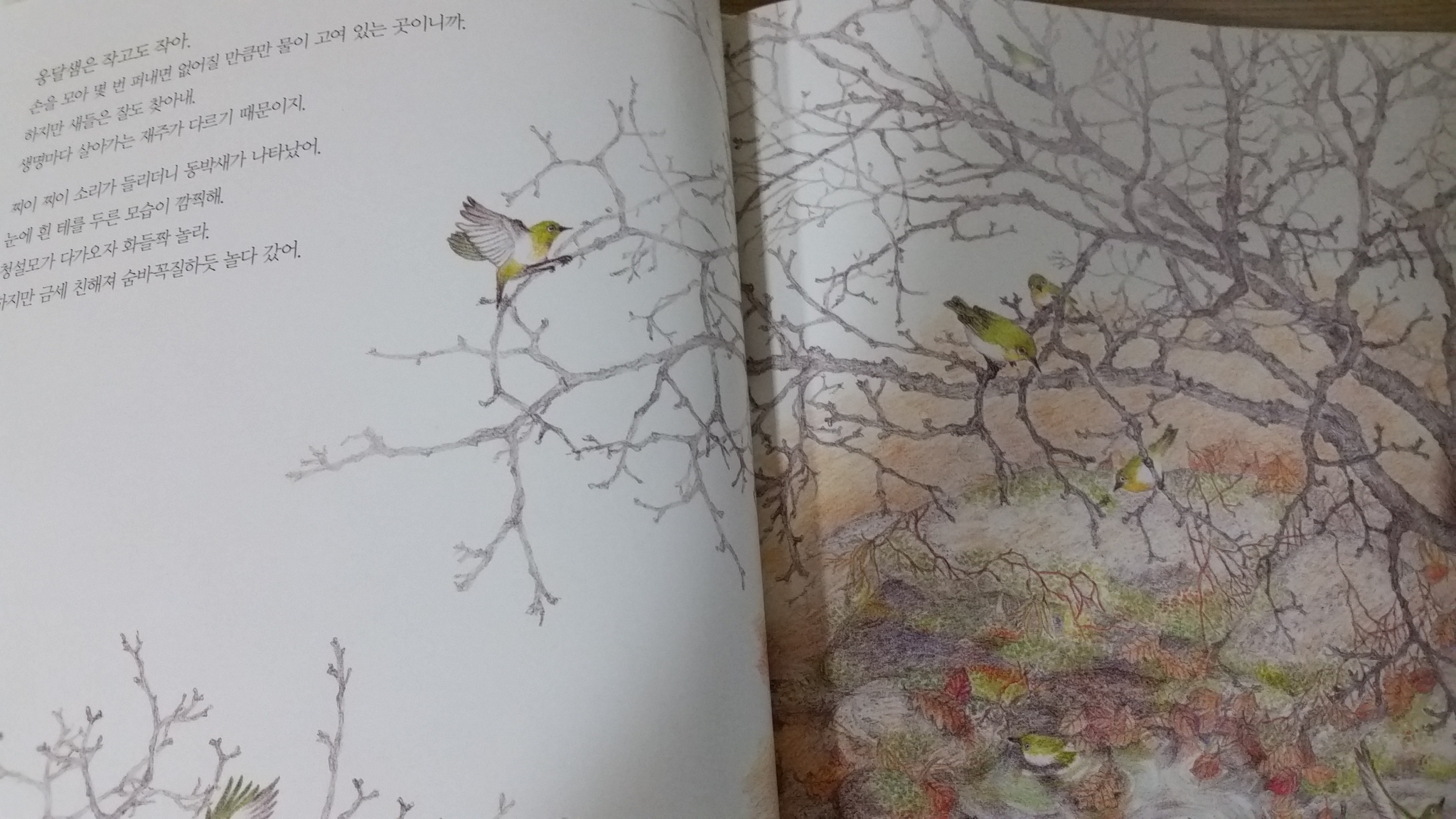

윗사진은 유리딱새의 실물사진과 책속의 그림이고,

아래는 흰배지빠귀라는 이름의 새입니다.

그냥 새를 그린게 아니라 실제도감처럼 잘 그렸죠?

그러고보니 책표지 윗쪽에

자연은 가깝다(3)이라고 쓰여있네요.

자연은 가깝다는

우리 둘레에서 자연과 사람, 자연과 자연이

어우러져 살아가는 모습을 담은 생태그림책 꾸러미입니다.

도시에도 자연은 있고, 도시를 한 발짝만 벗어나면

논밭과 작은 산, 냇물에서 자연 생명들을 만날 수 있어요.

날마다 자연을 만나며 자연과 함께 살아가는 길에

디딤돌이 되었으면 하는 바람입니다.

이라고 설명되어있네요..

옹달샘은 어떻게 생길까요?

땅속으로 스며든 빗물이 물길을 따라 흐르게 되지요.

땅속에서도 비탈을 따라 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르게 되는데,

갑자기 낙제 기울어진 곳에 이르면 물이 모여 다시 땅 위로 솟구쳐요.

이를 ‘샘’이라고 불러요.

옹달샘은 샘 가운데 하나에요.

샘은 바위틈에서도 솟고, 오목하게 파인 땅에서 솟는 샘도 있어요.

사방이 막힌 작고 오목한 땅에서 퐁퐁 솟아나는 샘을 ‘옹달샘’이라고 해요.

땅속 깊은 곳은 겨울에도 얼지 않을 만큼 따듯해요.

그래서 땅속 깊은 곳에서 솟아나는 옹달샘도 얼지 않아요.

여름날 옹달샘은 쓸쓸해

계곡물이 콸콸 흐르니 옹달샘은 거들떠보지도 않아서야.

아, 추워!

사나운 바람은 나무 사이로 급하게 달음질쳐.

나무는 빈 가지만 휑하니 드러내고 무뚝뚝하게 서있어.

계곡물도 바닥을 드러낸 지 오래됐어.

그래도 옹달샘 물은 계속 솟아.

겨울이 되었다는 말을 참~멋지게 묘사했어요..

사나운바람..달음질..무뚝뚝하게 서있다..

아이들이 읽으면서 이렇게도 표현할수 있구나를 은연중에 배울수 있겠죠?

책을 많이 읽은 아이는 표현력이 좋다는게 이래서 인가봐요~

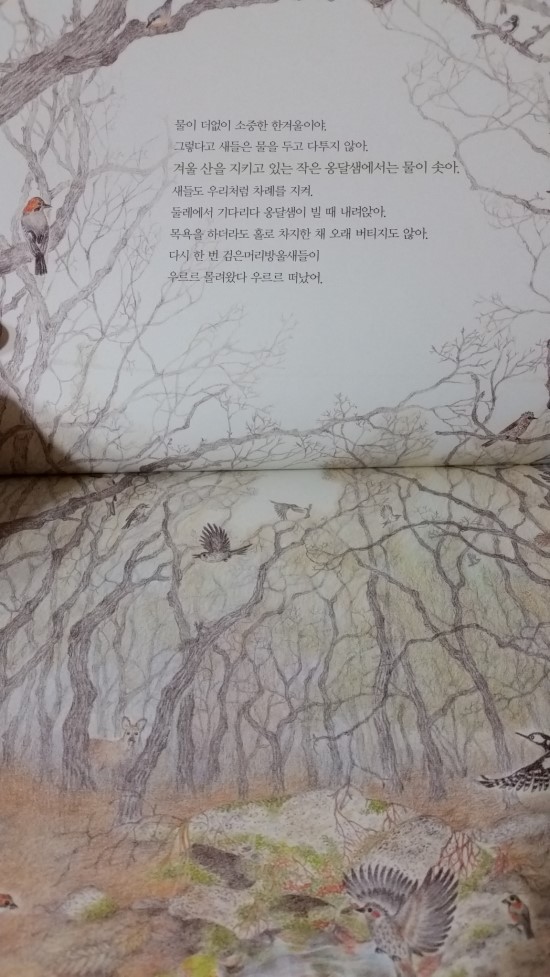

겨울이 된후 옹달샘은 여러 새들이 찾아 옵니다.

이렇게 여러종류의 새들이 찾아온걸 그림으로 보여주죠~

황량해야할 겨울의 모습은 새들의 날개짓에 따듯해졌다고 표현합니다.

‘따듯’이라고 표현하네요..사전에서 따뜻하다의 어근이라고 하는데 왠지 더더따뜻한 느낌이 드는 단어이네요.

직박구리는 먹이를 먹는 차례를 꼭 지켜.

물 마시는 것도 차례를 지켜.

친구가 물을 다 마실 동안 다른 친구는 그림처럼 서 있으니 말이야.

새들은 아주 멀리서 옹달샘으로 모여들어.

하지만 단숨에 날아오지는 않아.

앞서 온 친구들이 한곳에 있다 떠나면

다음 친구들이 그 빈자리로 와.

새들에게서 질서를 배울 수있네요..

겨울의 모습을 그렸지만 책 한장한장 따스함이 묻어나네요.

숲 속 한자리에서 여러 새를 만나는 것은 쉽지 않아.

그렇지만 길이 하나 있지.

작은 옹달샘을 만들어 주는 거야!

꽁꽁 얼어붙는 겨울이라면 더 좋아.

작은 그릇에 물을 담아 놓는 것도 괜찮아.

저절로 솟는 샘이 아니니 물은 계속해서 채워 주어야 해.

아주 추운 날에는 살얼음도 걷어 주고 말이야.

숲 속 새들과 친구가 되는 것은 그리 어려운 일은 아니야.

옹달샘 하나면 충분하니까.

그러고 보니 우리 주변에는 비둘기밖에 없는 것같아요..

닭둘기라는 말도 했던거같네요..

결혼을 하고 뒤에 산을 둔 아파트로 이사를 오니

새벽에 새소리를 들을 수가 있더라고요..

그들의 모습은 보지 못했지만..

어느날은 쑥꾹쑥국 우는 녀석의 목소리를 듣기도 하고

어떤 날은 뻐국뻐국.

째짹짹..

아까는 까악까악…

그 좋은 소리를 못듣게 된건 다~ 사람들때문이겠죠?

작은 옹달샘만 있어도 새들을 볼 수 있다네요..

이 산, 이 땅의 주인은 우리만이 아닌데..라는 생각이 드네요..

점점 멸종위기인 새들이 많다죠?

내가 알고 있는 새들과 우리 아이들이 배울 새들은 달라지겠죠?

더불어 사는 것을 우리도. 아이들도 배울수 있는 참 값진 책이네요..

이 서평은 도서를 제공받아 쓴 글입니다.