뜨거운 열풍과도 같았던 레미제라블의 사랑은 책을 넘어서 영화와 뮤지컬까지 확장되어 많은 이들에게 감동을 주었던 적이 몇 해전이었다.

그때 영화를 보며 눈물을 흘렸고 뮤지컬을 보며 다시한번 감동을 느낄 수 있었는데 사실 레미제라블의 최고는 역시 책이다.

우리가 알지 못하는 내용들이 책에는 비교적 많은 양으로 자리한다.

원작의 두께감은 그래서 놀라울 정도이다.

그동안 우리가 접했던것은 놀랍게도 원작만큼의 이야기는 아니었던 것이다.

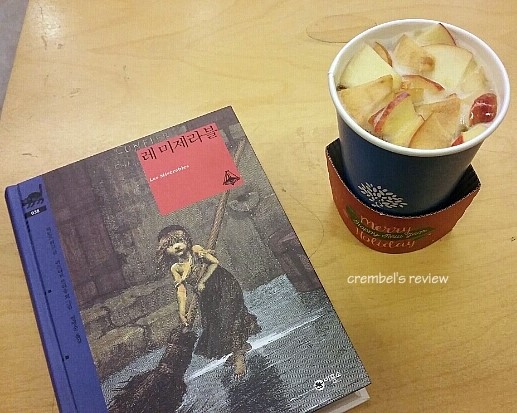

비룡소 클래식은 이렇듯 세계 각국의 명작을 엄선하여 청소년들에게 소개해주기에 멋진 그림의 레미제라블을 읽어보는 것도 아주 즐거운 시간이었다.

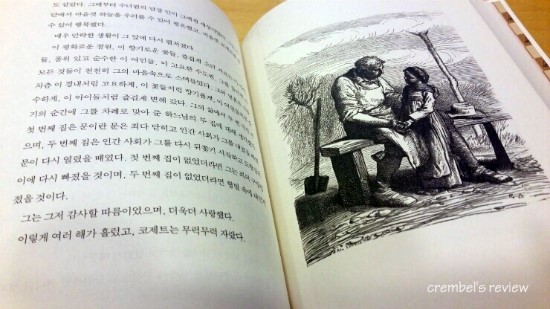

아마 레미제라블의 줄거리를 모르는 사람은 없을 것이다. 책을 읽었건 읽지 않았건간에 그만큼 우리 사이에 깊숙히 들어와있는 옛날 이야기처럼 그렇게 존재한다. 이 책의 장점은 형사 자베르의 초상을 처음 그린 19세기 화가 브리옹의 삽화를 함께 실었다는 것이다. 그래서 고전의 묵직함을 살려주었고, 클래식의 우아함마저 느낄 수 있다. 나는 그림이 좋아 몇 번이고 보고 또 보았다.

레미제라블은 이름이 아니다. 많은 사람들이 장발장의 원래 이름이겠거니 여기지만 [가난한 사람들]이라는 뜻이며 불쌍한 사람들이라고 더 많이 이해되어진다. 장 발장은 빵 한 덩어리를 훔친 죄로 그리고 은 식기를 훔치게 된 죄로 전혀 의도하지 못한 삶을 살아가는 주인공이 된다. 우리는 이 책의 메시지에 집중해야 한다. 가혹한 처벌이나 한 사람의 흥미로운 에피소드에 관심을 두는 것이 아닌 이 책에 등장하는 다양한 사람들의 군상을 통해 삶과 사회, 공동체와 문화, 역사까지 아우러 통찰해볼 필요가 있다.

왜 장 발장이 그렇게 변화되었어야 했는지, 왜 자베르는 그토록 장발장에 대한 미련을 버리지 못하는지, 사연 속 인생의 구비구비를 살아갔던 팡틴과 코제트, 그리고 마리우스까지 모두 우리가 다시한번 생각해보고 의미를 발견해봐야할 모습들이다.

책에서는 더 자세한 내용들이 글로 적혀있기에 때로는 더 잔인하고 때로는 더 현실적이며 때로는 더 슬프다.

아들은 이 책을 읽으며 섬세하게 표현이 되어있는 것들로 인해 영화보다 더 영화같고 뮤지컬보다 더 뮤지컬같다고 한다.

그 말이 뜻하는 것이 무엇인지 알기에 나는 레미제라블을 좋아하는지 모르겠다.

책이 두껍다고 겁먹지 말자. 이미 우리에게 익숙한 이야기들이므로 읽는 속도감이 다른 책하고는 다르다는 것을 느낄 수 있다.